原始・古代(児玉地域)

旧石器時代から弥生時代へ

児玉町から発見された最古の遺物は旧石器で、いずれも約2万年位前のものである。城の内遺跡・下原北遺跡・古井戸遺跡よりナイフ形石器が1点ずつと、塚畠遺跡で削器1点が出土している。

縄文時代の遺跡は、長沖梅原遺跡・塚本山古墳群・古井戸遺跡から草創期の土器片が発見されている。前期は塩谷下大塚遺跡・天田遺跡など丘陵部に本格的な集落の進出と定着が認められるようになる。中期は、丘陵部の集落の増加とともに、低地部の本庄台地上や残丘上にも集落が進出するようになる。特に本庄台地上では、中期後半になると将監塚遺跡・古井戸遺跡・新宮遺跡の3つの大規模な環状集落が近接して営まれている。後期は、遺跡数が減少するとともに、集落立地の様相が大幅にかわり、低地内の小河川や湧水点近くの台地や微高地上に、女池遺跡や藤塚遺跡などの小規模な集落が出現している。晩期にはいると、さらに遺跡数が減少し、少量の土器片を出土した遺跡がいくつか見られる程度である。

弥生時代の遺跡は少なく、後期になって下原北遺跡や真鏡寺後遺跡など、小規模な集落が丘陵部に造られた。

旧石器 (下北原遺跡)

縄文土器 (新宮遺跡)

弥生土器 (真鏡寺後遺跡)

古墳の時代

古墳時代になると、集落や古墳など遺跡の数が爆発的に増加する。当地域の歴代首長の墓は、4世紀半ばに県内最古級の前方後方墳、鷺山古墳をはじめ、5世紀前半には金鑽神社古墳 (大形円墳)、6世紀前半にいたると生野山銚子塚古墳(前方後円墳)が築造されている。

6世紀後半以後は、長沖古墳群、秋山古墳群、飯倉古墳群など、数10基~数100基で構成される古墳群が造営され、横穴式石室や埴輪がたくさん用いられる。秋山の庚申塚古墳は、横穴式石室が見学できる数少ない古墳である。

鷺山古墳

庚申塚古墳と秋山古墳群

児玉郡の編成

奈良時代に前後するころ、当地域は武蔵国児玉郡に編入された。この建郡以後に、大規模な開発が行われたらしく、女堀川周辺の田んぼは、方形区画に整備 (児玉条里)され、九郷用水、真下大溝などのかんがい水路が整備されたようだ。

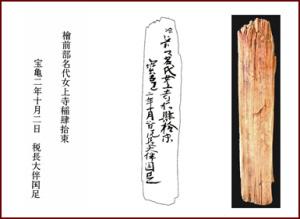

一方、飯倉の山間部では、須恵器や瓦を生産した児玉古窯跡群や、宝亀2年 (771年)の紀年銘木簡を出土した山崎上ノ南遺跡などが営まれ、こうした地域においても、工業生産地域として開発された。

宝亀二年銘木簡 (山崎上ノ南遺跡)

児玉党の出現

平安時代末になると、武蔵武士団の一つ 児玉党 が出現する。かれらは神川町の阿久原牧という牧場に派遣されてきた別当 (牧場を管理する職務)の貴族藤原氏と主従関係(或いは血縁関係)を結び、自ら開いた土地を 児玉庄 という庄園を作り貴族に寄進して中央権力の庇護を得た。

児玉町域内にいた児玉党の一族は庄・児玉・蛭川・塩谷・阿佐美・河内・真下氏がいた。その彼らの党祖とも言える児玉弘行・経行兄弟は八幡太郎義家に従い奥州合戦に従軍し、その後も義家の命で上野国多胡氏を討ち滅ぼしたりして活躍し、武家の棟梁たる源氏と児玉党と 塩屋氏館跡推定地 の深い繋がりを築いた。

塩屋氏館跡推定地

更新日:2020年10月01日