予防接種健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。

※コチラからパンフレットをダウンロードできます。(PDFファイル:335.6KB)

| 給付の種類 | 備考 | |

| 医療機関で医療を受けた場合 | ・医療費及び医療手当 | 医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます。 |

| 障害が残ってしまった場合 | ・障害児養育年金(18歳未満) ・障害年金(18歳以上) |

障害児養育年金から障害年金に移行する場合は、改めて認定が必要です。 |

| 亡くなられた場合 | ・葬祭料 ・死亡一時金 |

死亡一時金は、配偶者又は同一生計の遺族に支給します。 |

給付の流れ

厚生労働省「申請から認定・支給までの流れ」

厚生労働省リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」

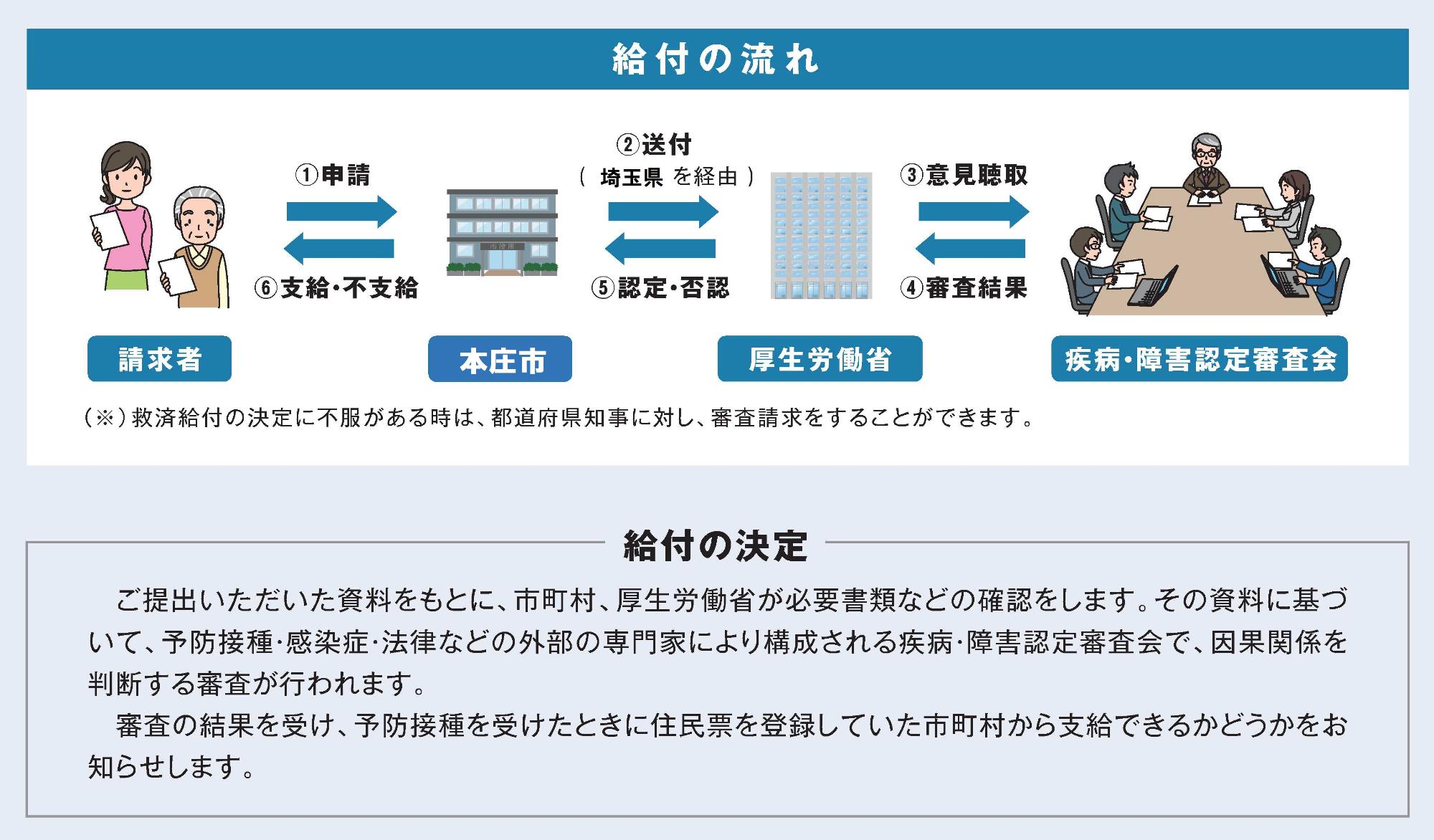

<給付の流れ>

- 請求者は、給付の種類に応じた必要書類をそろえて、本市に提出(申請)します。

- 本市は、提出された申請書類の確認を行った後に「本庄市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を埼玉県を通して国へ送付します。

- 国(厚生労働省)は、「疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会) 」に諮問し、答申を受け埼玉県を通じて本市に審査結果を通知(認定・否認)します。

- 国からの審査結果を受けて、本市から請求者へ審査結果及び支給の可否を通知します。

給付の内容

| 給付の種類 | 説明 |

| 医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給。 ※薬の容器や差額ベッド文書代等の保険適用外のものは給付対象外です。 |

| 医療手当 | 予防接種を受けたことによる疾病について、その入院通院等に必要な諸経費を支給。 |

| 障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 |

| 障害年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給。 |

| 死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 |

| 葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |

| 介護加算 | 施設入所又は入院していない場合に、障害児養育年金又は障害年金に加算。 |

※B類疾病の請求期限

医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた日から5年。

医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。

遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

※給付額については厚生労働省ホームページをご参照ください。

※支給の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

※年金の支給開始月は支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月です。

申請方法等

請求者は、給付の種類に応じて必要書類をそろえて、健康推進課(保健センター内)へご提出ください。

※申請先は、接種会場の所在地ではなく、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。

※やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、申請先は住民票所在地になります。

※申請を検討されている方は、本庄市新型コロナワクチン相談窓口(電話番号:0495-71-8780)へ事前に相談されることをお勧めします。

※申請書はボールペンでご記入ください。(鉛筆や消せるペンは使用しないでください。)

必要書類

給付の種類によって、申請に必要な書類が異なります。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

提出方法

窓口の場合

健康推進課(本庄市北堀1422-1本庄市保健センター)へお越しください。

郵送の場合

「〒367-0031本庄市北堀1422-1本庄市保健部健康推進課(保健センター内)」宛て

注記:郵送料はご自身でご負担ください

注意事項等

- 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。

- 各種請求書の、個人番号は記載不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。

- 申請後、給付を行う際に必要な情報の確認に関する同意書をご記入いただきます。

- 追加書類が必要となることがありますが、その際の費用についても自己負担となります。

- 申請に係る各種書類等資料に係る費用は自己負担となります。

- 申請後、追加資料の提出等が必要になる可能性があります。この場合、追加資料に係る費用は自己負担となります。

よくある質問

Q1 救済制度はどのような場合に、申請できますか?

接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、接種が原因と考えられる継続して治療が必要な病気や障害、死亡など、ワクチン接種後に健康被害が生じた場合に申請できます。一時的な発熱や局部の腫れ、痛みなど予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に救済制度には該当しないとされています。

Q2 ワクチン接種との因果関係がはっきりしないので、受診した医療機関から書類は出せないと言われましたが、申請できますか?

ワクチン接種と健康被害の因果関係の有無は、申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため、診療した医師が因果関係があると証明している必要はありません。医療機関には、現在通院している「疾病」についての受診証明書と診療録等を出してもらうことで申請が可能です。

Q3 支払った医療費はすべて請求できますか?

保険適用の医療費の自己負担分と食事療養費標準負担額が対象となります。保険適用外の差額ベッド代、受診証明書や診療録などの文書料、病衣やおむつ代などのアメニティ、水薬の容器代などは請求できません。また、受診証明書や診療緑などの文書料は請求できません。

Q4 通院や入院をした場合、医療費以外に支給されるものはありますか?

救済制度が認定された場合、医療費の他に、入院・通院等に必要な諸経費として、医療手当が月単位で支給されます。

Q5 医療機関を数か所受診しましたが、すべての診療録が必要ですか?

基本的に受診したすべての医療機関の診療録が必要です。ワクチンを接種してからどのような健康被害が生じたかを判断するために、ワクチン接種前後の状況が分かるよう初診からの経過が必要となります。

※持病がある方、健康被害状況、診療録の内容によっては、ワクチン接種前に受診した医療機関から提出していただくようお願いする場合があります。

※すべての医療費を請求される際は、各医療機関・薬局の受診証明書が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課感染症予防係(保健センター内)

〒367-0031

埼玉県本庄市北堀1422-1

電話:0495-24-2003

ファックス:0495-24-2005

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年09月13日