市指定文化財(民俗文化財)

無形民俗文化財(11件)

江戸時代延宝年中に仁手村領主蔭山数馬より仁手村に獅子舞が寄進されたといわれています。獅子舞は日下開山常陸角兵衛流といわれます。

享保9年(1724)に社殿を再建したときに奉納したのがその始まりといわれます。京より招いた神官が伝えたといわれ、京風の雅楽や蹴鞠の仕草が取り入れられています。

元禄12年(1699)に皆野町に伝わった獅子頭を成身院覚桑上人が譲り受け小平に持ち帰ったことが始まりといわれています。疫病の厄払いと雨乞い祈願で舞われていましたが、現在は春と秋の祭典の行事として春は日本神社に、秋は石神神社に奉納されています。

文政9年(1826)頃に始まり、疫病の厄払いと雨乞い祈願で舞われていましたが、現在は秋の日枝神社の祭典で舞われています。

神楽(5件)

|

名称 |

所在地 |

|---|---|

|

本庄市千代田3-2-3 |

|

|

本庄市牧西557 |

|

|

本庄市四方田288-1 |

|

|

本庄市児玉町太駄 |

|

|

本庄市児玉町小平1051 |

神川町の武蔵二ノ宮金鑚神社を中心に県北地域に明治時代に再編された13組ある神楽組の一つです。深谷の鼠八幡神社から岡部の森田組を経て、市内の諏訪町が伝承し、金鑚神社・阿夫利神社・諏訪神社等で上演しています。

江戸時代より続く太々神楽で、明治15年の再編により金鑚神楽宮崎組として伝えられています。

江戸時代より続く太々神楽で、明治15年の再編により金鑚神楽杉田組として伝えられています。

金鑚神楽は一社相伝として古来から伝来しているもので、江戸時代の宝暦年間に、児玉地方の神楽師が入間郡勝呂郷住吉神社に伝わる古代神楽と融合させました。明治15年の再編により金鑚神楽太駄組として伝えられています。

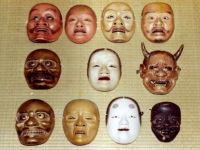

明治初年に大里郡用土村(現寄居町)に伝来した神楽面と装束等を児玉町小平の元石神神社の社掌根岸虎平が譲り受け、その後、根岸良平が組長となり村のものに小平に広めました。明治15年の再編により金鑚神楽根岸組として伝えられています。

伊勢音頭を手踊りの基本とするもので、明治21年(1888)頃に美里町広木から伝えられ明治時代末期から大正期にかけてが最盛期で、鑑札を取って各地で上演されました。

大正初期に榛沢(深谷市)から伝えられたもので、村の若い人達によって始められ、この村で貴重な娯楽の一つとして親しまれて神社の祭礼の時に奉納されました。大正時代には主に手踊りを行い、昭和12年頃から芝居も行われるようになりました。

有形民俗文化財(16件)

|

名称 |

所在地 |

|---|---|

|

本庄市千代田3-1-2 |

|

|

本庄市千代田1-6-4 |

|

|

本庄市中央3-3-5 |

|

|

本庄市若泉1-1-30 |

|

|

本庄市銀座1-6-1 |

|

|

本庄市中央1-5-2 |

|

|

本庄市本庄3-5 |

|

|

本庄市本庄2-6-20 |

|

|

本庄市本庄3-2-1 |

|

|

本庄市児玉町児玉137-1 |

|

|

本庄市児玉町児玉40-4 |

|

|

本庄市児玉町2512-1 |

|

|

本庄市児玉町1257 |

|

|

本庄市児玉町児玉198 |

|

|

本庄市児玉町長沖49 |

|

|

本庄市児玉町上真下451 |

本庄宮本町の山車

明治15年に新調され、四輪固定式で、囃子座の上には唐破風屋根が最初からついていました。また台車とその上の構造物との間が「チャンチキ」と呼ばれる回転台で接続される特徴を持っています。人形は日本武尊です。

明治28年に東京の横山友治郎より購入しています。囃子座は欄間式で人形座は三重、その正面の高欄は珍しい蕨手になっています。人形は武内宿禰です。

泉町の山車と同様に東京の横山友治郎より明治35年に購入しています。囃子座の上には唐破風屋根が最初からついていました。人形は神功皇后です。

明治33年に東京の浪花屋庄田七郎兵衛より購入しました。当時は囃子座が唐破風の無い欄間式でしたが、現在は唐破風屋根に改造されています。人形は桃太郎です。

大正12年より町内の人たちの手で数年かけて製作されました。現在の形になったのは昭和初期と言われ、人形は数種類あり年ごとに替えていたといわれています。現在の加藤清正像は昭和8年に製作されました。

明治5年に原舟月により制作され、本庄で一番古い山車です。人形は木彫の龍女でしたが、明治24年に大改修を行い、人形も神武天皇を新調しました。

明治28年に購入されました。当時の人形は翁でしたが、昭和3年に石橋に変更しています。また昭和9年には破風・鬼板を改造し新たな彫刻が加えられています。

明治18年に東京浅草の浪花屋七郎兵衛製作といわれています。当町の山車は宮本町の山車と同様に車軸が車台に固定され、上部が回転する形式でしたが、現在は固定されています。人形は素戔嗚尊です。

明和4年(1767)に製作され、翌年より市神祭礼日に神輿渡御が行われました。明和12年に修理が行われていますが、旧状をよく保っています。昭和5年に新しい神輿がつくられてからは担がれることはなく、祇園際には御仮舎に飾られています。

明治10年代の建造と推定されています。当市では珍しい秩父屋台の流れを汲むもので、秩父型屋台と児玉の山車の特徴を取り入れた児玉型屋台とでもいうべきもので、本地域では最大の屋台です。

明治時代中ごろ、秩父の宮大工の手により完成したものです。秩父型屋台と江戸型人形山車の特徴を組み合わせた山車の形式であり、秩父地方と児玉地方の結びつきを示しています。

明治25年に建造され、小前田村の大工藤井作次郎の手により完成したものです。東石清水八幡神社の例大祭の附祭りで曳き廻すために造られました。人形は神功皇后です。

明治33年(推定)に建造され、秩父型屋台と江戸型人形山車の特徴を取り入れた児玉型山車です。屋根の上の人形座は一段のみとなっていますが、市街地の電線を考慮して低くしたと思われ、時代の変化に応じて山車が変化していったことを示しています。

社伝では雉岡城主夏目豊後守定基が神社境内に能楽殿を建立し能興行を行ったと伝えられています。江戸時代の享保年間に小宮山清右衛門が能楽を児玉に伝えたともいわれています。その後、安藤対馬守が能装束一式を奉納し、以来神社の宝物となったとしています。

庚申信仰で作られた石仏の一つで、舟形に円形光背を持つ地蔵菩薩を主尊とする庚申塔です。銘文は摩滅していて確認できませんが、近世初期のものと推定されます。

南北朝時代に新田義貞が戦勝祈願したといわれています。地元の武士児玉党真下氏も信仰篤く、討ち死に後は一緒に祀られたといわれています。

更新日:2020年10月01日