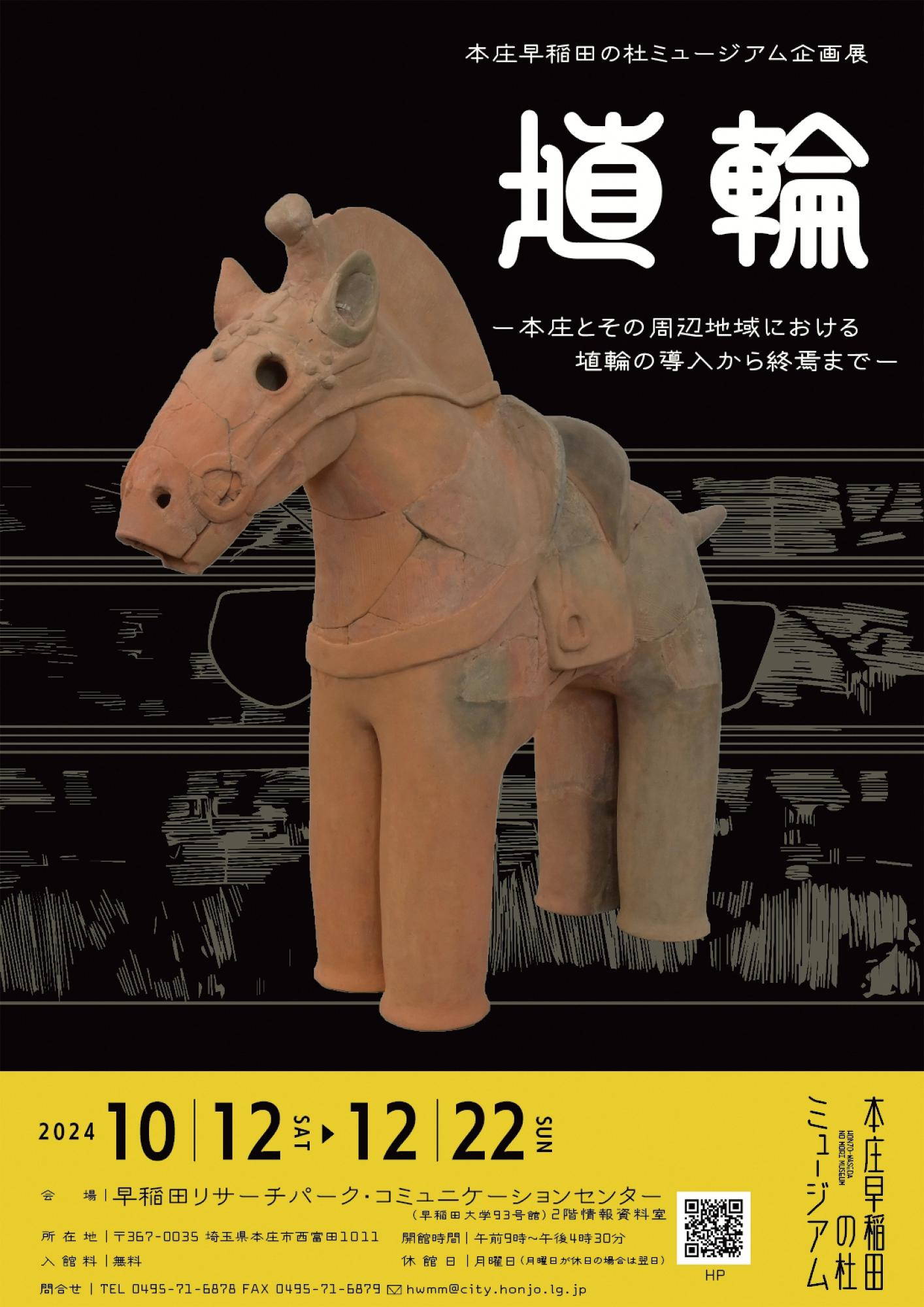

【終了】企画展「埴輪-本庄とその周辺地域における埴輪の導入から終焉まで-」

この企画展は終了しました。

本庄市とその周辺地域は、埼玉県内で最も早く埴輪を導入した地域として知られていますが、その後も埴輪をもつ古墳が数多く築かれ、また埴輪窯跡も数か所に所在するなど埴輪づくりがとても盛んな土地でした。

企画展では、本庄市や周辺地域で出土した埴輪のなかから、とくに注目すべき資料を体系的に集成し、当地域での埴輪の出現から終焉までの姿を紹介します。

会期 2024年10月12日(土曜日)~12月22日(日曜日)

開館時間 午前9時~午後4時30分

会場 早稲田リサーチパーク・コミュニケーションセンター2階情報資料室

入館料 無料

休館日 月曜日(休日の場合は翌日)

企画展「埴輪-本庄とその周辺地域における埴輪の導入から終焉まで-」チラシ(PDFファイル:3.2MB)

関連イベント

講演会

本庄・児玉地域における埴輪の導入と展開

本庄市は埼玉県内で最も早く埴輪を導入した地域として知られています。また宥勝寺裏埴輪窯跡をはじめとする複数の埴輪窯跡があり、埴輪の生産が非常に盛んでした。埴輪を出土する古墳も200基近くあり、多種多様な埴輪が出土していますが、これらのなかには全国的に例を見ない特異な造形や独特の製作技法を見ることができます。

本講演会では、日本の埴輪研究の第一線で活躍されている東京学芸大学の日高慎先生をお招きし、最新の研究成果を踏まえ、本庄市出土の埴輪の特徴やその考古学的な意義について詳しくお話をいただきます。

開催日 11月30日(土曜日)

講演時間 午後1時30分~3時(開場時間 午後1時)

講師 日高 慎 氏(東京学芸大学教育学部教授)

講座

盾持人物埴輪の意義

ミュージアム展示資料の中でも本庄市マスコット「はにぽん」のモデルとなった小島前の山古墳出土の盾持人物埴輪はとくに人気の資料ですが、最近の発掘調査成果から、盾持人物埴輪は他の人物埴輪と近接して出土することが少なく、人物埴輪の中で独自の役割をもっていたらしいことがわかってきました。

本講座では埴輪配列論に造詣の深い埼玉県立さきたま史跡の博物館の青笹基史先生に盾持人物埴輪の発生から埴輪がもつ固有の性格、時代ごと変化について興味深いお話を伺います。

開催日 11月16日(土曜日)

講演時間 午後1時30分~3時(開場時間 午後1時)

講師 青笹 基史 氏(埼玉県立さきたま史跡の博物館)

東日本における馬形埴輪の出現と展開

本庄市の生野山9号墳で出土した馬形埴輪が、東日本では最古級の馬形埴輪の一例であることはあまり知られていません。生野山9号墳がつくられた5世紀半頃の時代は、東日本で実際に馬の使用が始まった時期でもあり、生野山9号墳は当時最新の乗り物でもあった馬をいち早く埴輪として取り入れたという点で注目すべき古墳といえるでしょう。

本講座では新鋭の埴輪研究者である藤岡市教育委員会の齋藤直樹先生に生野山9号墳の馬形埴輪の評価についてお話いただくとともに、馬形埴輪から判る古墳時代の馬の使われ方、馬が埴輪として造形されたことの意味などについて論じていただきます。

開催日 12月14日(土曜日)

講演時間 午後1時30分~3時(開場時間 午後1時)

講師 齋藤 直樹 氏(藤岡市教育委員会文化財保護課)

講演会共通

会場 早稲田リサーチパーク・コミュニケーションセンター3階レクチャールーム1

受講料 無料

対象 どなたでも

定員 100名(事前申込制/先着順)

申込 10月24日(木曜日)午前9時から電話、メールまたは直接本庄早稲田の杜ミュージアムへ

メールで申し込む場合の注意事項 メール本文に希望する講演会名、受講者名、電話番号をご入力のうえ、本庄早稲田の杜ミュージアム(hwmm@city.honjo.lg.jp)あてにお送りください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒367-0035

埼玉県本庄市西富田1011番地

(早稲田リサーチパークコミュニケーションセンター内)

電話:0495-71-6878

ファックス:0495-71-6879

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年12月26日